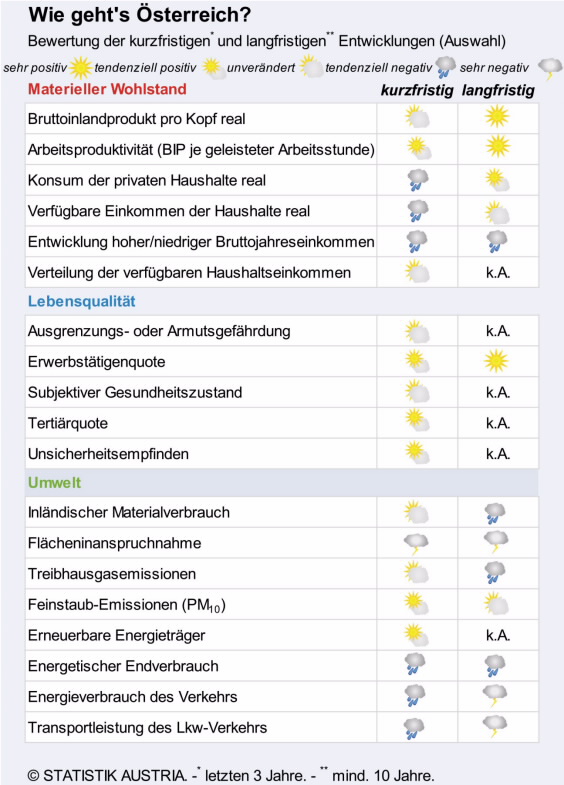

Wie geht's Österreich ?

13. Nov 2014 • Pressemeldung • Statistik Austria • Branchenstudien • Marktdaten • Statistik • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft • Umwelt & Ökologie • Branchenübergreifend

Rückgänge bei materiellem Wohlstand, Umweltsituation weiterhin kritisch, differenziertes Bild bei LebensqualitätWirtschaftswachstum ist nicht mit Wohlstand und Fortschritt gleichzusetzen – das zeigt das aktuelle Indikatorenset "Wie geht's Österreich?" (WgÖ?) von Statistik Austria, das dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) 30 Schlüsselindikatoren in den Bereichen materieller Wohlstand, Lebensqualität sowie Umwelt zur Seite stellt. Das reale BIP pro Kopf verringerte sich 2013 im Vergleich zum Vorjahr um 0,4%, Konsum und Einkommen gingen jedoch noch deutlicher zurück. So nahm der Konsum pro Person um 0,6% im Vergleich zum Vorjahr ab, während sich das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte pro Kopf (preisbereinigt) sogar um 2,2% verringerte. Die subjektive Selbsteinschätzung der Lebensqualität ist hingegen positiv: Die Ergebnisse zeigen hohe Zufriedenheit mit Wohnumgebung, Arbeit und Leben insgesamt. Umweltprobleme wie der hohe Flächenverbrauch, der zwischen 2001 und 2012 viermal stärker anstieg als die österreichische Bevölkerung, oder das hohe Verkehrsaufkommen (Transportleistung des Lkw-Verkehrs:

BIP, Einkommen und Konsum gehen zurück; Einkommensschere bei Löhnen geht weiter auf

Um die Frage zu beantworten, ob das Wirtschaftswachstum auch bei den Haushalten ankommt, müssen BIP, Konsum und Einkommen gemeinsam betrachtet werden. Bereits in den vorangegangen Jahren wuchsen die Einkommen schwächer als das BIP. 2013 ging die reale Wirtschaftsleistung pro Kopf um 0,4% zurück. Im Vergleich dazu nahmen die realen Haushaltseinkommen pro Kopf (VGR, inkl. sozialer Sachtransfers und Non-Profit-Organisationen) mit 2,2% aber noch stärker ab. Die Entwicklung des realen privaten Konsums pro Kopf (inkl. sozialer Sachtransfers und Non-Profit Organisationen) stagniert seit einigen Jahren und verlor zuletzt um 0,6%. Auch hier ist der Rückgang also stärker als der des BIP.

Sowohl im langfristigen Verlauf als auch in der Entwicklung seit 2009 kann ein Auseinanderdriften von niedrigen und hohen (preisbereinigten) Brutto-Jahreseinkommen der unselbständig Erwerbstätigen beobachtet werden (Entwicklung zwischen 1998 und 2012: unterstes Quartil

Lebensqualität in vielen Bereichen unverändert, differenzierte Ergebnisse bei der Zufriedenheit

Bezüglich der allgemeinen Zufriedenheit zeigt sich, dass Menschen in Österreich vor allem mit ihren persönlichen Beziehungen und ihrer Wohnumgebung sehr zufrieden sind (mittlere Zufriedenheiten von 8,5 bzw. 8,4 auf einer Skala von 0 bis 10). Bei den Erwerbstätigen (20- bis 64-Jährige) ergibt sich eine mittlere Arbeitszufriedenheit von 8,0 und der Mittelwert für die allgemeine Lebenszufriedenheit liegt bei 7,8. Niedriger liegt die Zufriedenheit mit der finanziellen Situation des Haushalts (7,0).

Weiters positiv zu verzeichnen sind Steigerungen bei der Tertiärquote der 30- bis 34-Jährigen (von 23,8% 2011 auf 27,3% 2013, ohne BHS-Abschlüsse), eine leichte Steigerung der Erwerbstätigenquote seit 2011 sowie ein leichter Rückgang der physischen Unsicherheit

Seit 2011 auf ungefähr konstantem Niveau geblieben sind die Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung (2013: 18,8%), die subjektive Gesundheit und die subjektive Umweltbelastung.

Flächenverbrauch und Verkehr kritisch, Ressourcenverbrauch zu hoch, erste Lichtblicke

Vor allem der Flächenverbrauch und das Verkehrsaufkommen stellen Problemfelder dar: Die Flächeninanspruchnahme wuchs von 2001 bis 2012 mit 19,2% rund viermal schneller als die österreichische Bevölkerung

Positive Entwicklungen sind für Feinstaub und erneuerbare Energieträger zu verzeichnen. So sanken die Feinstaub-Emissionen (PM10) zwischen 1995 und 2012 um 13%. Der Anteil der anrechenbaren erneuerbaren Energieträger erhöhte sich auf rund 32% im Jahr 2013, was ein Erreichen des nationalen Europa 2020 Ziels von 34% wahrscheinlich macht.

Ressourcenverbrauch und Treibhausgasemissionen konnten bisher nicht unter das Niveau von 1995 gesenkt werden (Materialverbrauch

Eine vertiefende Betrachtung der Aspekte von Energieverbrauch und Energieeffizienz zeigt, dass ein Rückgang des energetischen Endverbrauchs um jährlich 0,9% notwendig ist, um das nationale Ziel des aktuellen Energieeffizienzgesetzes (BGBl I Nr. 72/2014) von maximal