Zukunft der Landwirtschaft: Regionalität, Spezialität, Genussqualität und Freizeitraum

19. Jun 2016 • News • market • Branchenstudien • Marktforschung • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft • Umwelt & Ökologie • Land & Forst • Tourismus, Freizeit & Sport • Essen & Trinken

Wo liegen die Zukunftschancen des ländlichen Raumes und der Bauern? Wie können die Landwirte aus dem Trend zu Regionalität und Nachhaltigkeit Wertschöpfung erzielen? Welche Rolle hat der Konsument? Prof. Dr. Werner Beutelmeyer über die Zukunft der Lanwirtschaft.

Wo liegen die Zukunftschancen des ländlichen Raumes und der Bauern? Wie können die Landwirte aus dem Trend zu Regionalität und Nachhaltigkeit Wertschöpfung erzielen? Welche Rolle hat der Konsument? Prof. Dr. Werner Beutelmeyer über die Zukunft der Lanwirtschaft.

Zunächst wirkten sich die Russland-Sanktionen der EU massiv negativ auf die österreichische Landwirtschaft aus. Doch inzwischen schlägt der Weltmarkt voll zu. Die Schweine- und Milchbauern ächzen unter den niedrigen Preisen und die Talsohle ist noch nicht erreicht. Dazu kommt ein veritabler Wandel im Konsumentenverhalten, der ebenfalls tiefgreifende Auswirkungen auf Landwirtschaft und ländlichen Raum hat.

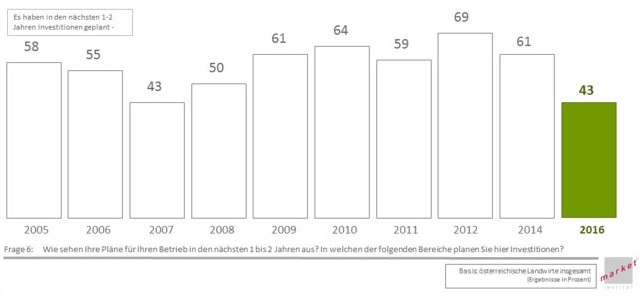

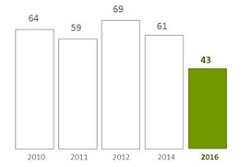

Die Politik präsentiert sich ziemlich ratlos und die Unzufriedenheit der Bauern nimmt massiv zu (Vgl. market Agrarstudie 2016). Die Stimmung hat sich laut neuester market-Agrarstudie von 2014 auf 2016 massiv verschlechtert. Eine deutliche Konsequenz daraus ist der starke Rückgang bei den bäuerlichen Investitionsabsichten von 61 Prozent im Jahr 2014 auf 43 Prozent für 2016.

Entwicklung der Investitionsabsicht der Landwirte 2006 bis 2016

Wo liegen die Zukunftschancen des ländlichen Raumes und der Bauern? Zunächst einmal dokumentieren die Zukunftsforscher, dass vor allem urbane Verhaltensweisen die Zukunft bestimmen werden. Diese modernen Urbanen haben keine Ahnung mehr, wie ländlicher Raum und wie vor allem die Produktionskreisläufe in der Landwirtschaft funktionieren. Aber – diese modernen Urbanen lieben den ländlichen Raum, weil er einen besonders hohen Erholungswert besitzt und damit zum Antistresstherapieraum wird. Förster, Landwirte und Waldbesitzer haben vor diesem sozialpsychologischen Hintergrund ein Top-Image, einen tadellosen Ruf. Mit anderen Worten: Die urbane Gesellschaft sucht den Gegenpol und verliebt sich zusehends ins Ländliche. Noch nie waren Dirndlkleid und Krachlederne so beliebt.

Diesen guten Ruf nutzt auch der Lebensmittelhandel längst und vermarket „aus der Region“ konsequent. Regionalität ist zu einem Qualitätsversprechen geworden, das nur leider nicht immer die erforderliche Wertschöpfung bringt, weil der Handel vielfach dem regionalen Qualitätsprodukt wenig bis keine Preisdifferenzierung nach oben zubilligt. Wiewohl der Konsument „Spielraum“ akzeptieren würde. Doch so scheint es, als würde die regionale Herkunft bereits wieder am Altar des Preiswettbewerbs geopfert. Es bringt auch nur wenig, wenn Regionalität nur alibihaft gelebt wird, wenn also in den Flugblättern damit geworben wird, im Sortiment sich die entsprechenden regionalen Angebote aber kaum finden.

Hier wäre eine Trendumkehr - also Preise nach oben, bei regionalen Qualitätsprodukten - angebracht und durchaus marktfähig, denn in der regionalen Herkunft und im tadellosen Ruf unserer Landwirte liegen wichtige Zukunftschancen. Schlaue Produzenten und Verarbeiter haben den Mehrwert einer Qualitätskooperation mit der regionalen Landwirtschaft längst erkannt und da geht es nicht um das Erzielen des günstigsten Einkaufspreises, sondern um ein Endprodukt mit Mehrwert. Wenn beispielsweise der sehr erfolgreiche Leberkäse-Hersteller Gourmetfein hundertprozent seines Schweine und Rindfleisches aus der Region bezieht, garantiert er gleichzeitig Abnahmemenge und einen deutlich höheren Preis. Diese Formen der Kooperation von Landwirt und Verarbeiter haben Zukunft, weil der Konsument kritischer und misstrauischer wird. Die Almbutter, das Fleisch vom Almochsen darf etwas kosten, hat Mehrwert. Wenn beispielsweise die Almbutter aus Holland kommt, dann wird der Konsument zurecht misstrauisch.

Dem modernen Urbanen ist die Botschaft zu überbringen, dass er durch sein Kaufverhalten persönliche Verantwortung für Zukunftsentwicklung des von ihm so geschätzten ländlichen Kulturraumes trägt. Und eines ist klar zu kommunizieren: Regionale landwirtschaftliche Produkte müssen ganz einfach mehr kosten. Ist dies nicht der Fall, darf der Kunde misstrauisch sein.

© market