Internationaler Frauentag 2017: Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern weiterhin hoch

03. Mär 2017 • News • Statistik Austria • Statistik • Wirtschaftsstatistik • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft • Arbeitswelt • Kultur

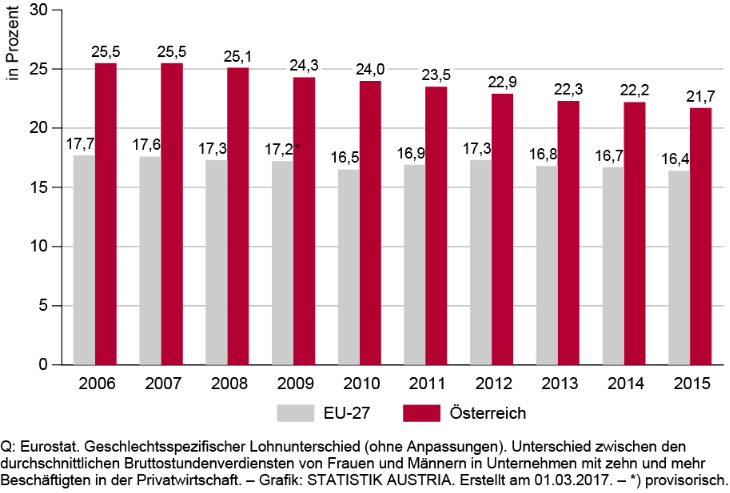

Der Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern weiterhin hoch. Frauen verdienten 2015 in der Privatwirtschaft brutto pro Stunde um 21,7% weniger als Männer; 2006 waren es noch 25,5%. Im EU-Vergleich liegt Österreich aber nach wie vor deutlich über dem europäischen Durchschnitt (16,3%). Analysen von Statistik Austria anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März zeigen, dass messbare Gründe wie Unterschiede nach Branchen und Berufen, in denen Frauen und Männer tätig sind, nur einen Teil des Lohnunterschiedes erklären.

Der Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern weiterhin hoch. Frauen verdienten 2015 in der Privatwirtschaft brutto pro Stunde um 21,7% weniger als Männer; 2006 waren es noch 25,5%. Im EU-Vergleich liegt Österreich aber nach wie vor deutlich über dem europäischen Durchschnitt (16,3%). Analysen von Statistik Austria anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März zeigen, dass messbare Gründe wie Unterschiede nach Branchen und Berufen, in denen Frauen und Männer tätig sind, nur einen Teil des Lohnunterschiedes erklären.

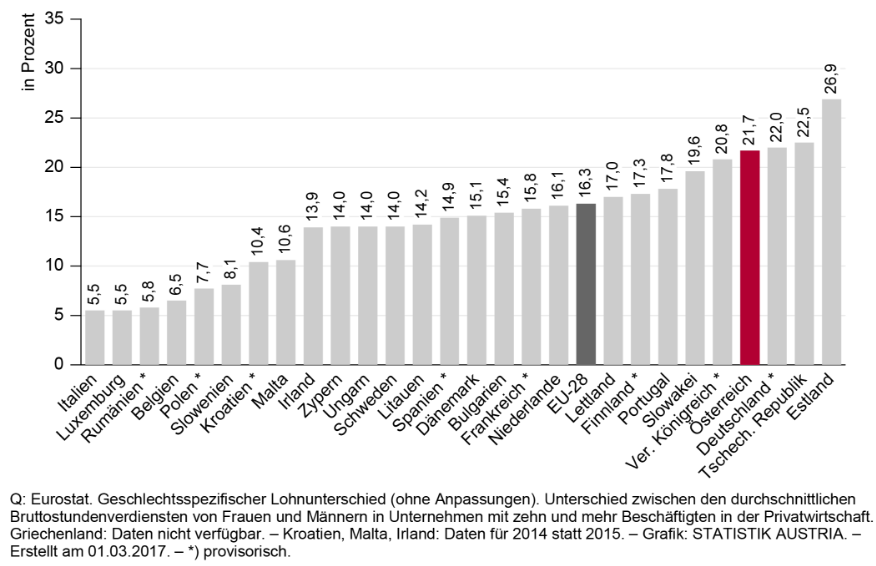

Geschlechtsspezifischer Lohnunterschied in der Europäischen Union (Gender Pay Gap) 2015 in %

Gender Pay Gap in Österreich und in der Europäischen Union 2006 bis 2015 im Vergleich

Bildungsniveau und Erwerbsbeteiligung von Frauen steigt

Frauen haben sowohl bezüglich ihres Bildungsniveaus als auch der Erwerbsbeteiligung deutlich aufgeholt. Der Anteil der Frauen mit Akademie- oder Hochschulabschluss lag 2014 mit 17,3% leicht über dem der Männer mit 15,1%. Die Erwerbstätigenquote der 15- bis 64-jährigen Frauen erhöhte sich von 61,1% (2005) auf 67,1 % (2015).

Bezogen auf die berufliche Tätigkeit übten 2015 jedoch nur 3,8% der unselbständig erwerbstätigen Frauen eine führende Tätigkeit aus. Bei den Männern waren es dagegen 8,9%. Selbst bei gleichen Bildungsabschlüssen waren Frauen seltener in Führungspositionen vertreten. Besonders deutlich wird dies bei Beschäftigten mit Akademie- oder Hochschulabschluss; hier übten 22,6% der Männer, aber nur 8,4% der Frauen eine führende Tätigkeit aus.

Unterschiede am Arbeitsmarkt bleiben

Weitere Unterschiede zeigen sich nach Branchen. Im Jahr 2015 arbeiteten 24,9% der unselbständig erwerbstätigen Männer in der Herstellung von Waren. Frauen waren dagegen besonders häufig im Handel (18,4%) und im Gesundheits- und Sozialwesen (17,1%) beschäftigt.

Zudem gehen immer mehr Frauen einer Teilzeitbeschäftigung nach. Der Anteil stieg von 39,5% (2005) auf 47,4% (2015). Damit ist fast die Hälfte der Frauen teilzeitbeschäftigt. Die verstärkte Teilnahme der Frauen am Arbeitsmarkt ist auch ausschließlich auf die steigende Zahl von Teilzeitjobs zurückzuführen. Bei den Männern zeigt sich zwar ebenfalls eine Zunahme der Teilzeitbeschäftigung, diese ist aber nach wie vor von vergleichsweise geringer Bedeutung (2005: 6,2%; 2015: 11,2%).

Vor allem Frauen mit Kindern unter 15 Jahren sehen in der Teilzeitbeschäftigung häufig die einzige Möglichkeit, neben den Betreuungsaufgaben einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Im Jahr 2015 waren 74,5% der aktiv erwerbstätigen Frauen (d. h. ohne Elternkarenz) im Alter von 25 bis 49 Jahren mit Kindern unter 15 Jahren teilzeitbeschäftigt (Männer: 6,6%).

Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern weiterhin hoch

Teilzeitbeschäftigung von Frauen wird daher häufig als eine Ursache für die großen Lohnunterschiede angeführt. Gemessen an den mittleren Bruttojahreseinkommen verdienten Frauen 2015 insgesamt um 38,4% weniger als Männer (2005: 40,5%). Beschränkt man den Vergleich auf ganzjährig Vollzeitbeschäftigte, dann lagen die mittleren Bruttojahreseinkommen der Frauen 2015 um 17,3% unter jenen der Männer (2005: 22,0%).

Im EU-Vergleich zählt Österreich auch zu den Ländern mit den größten Lohnunterschieden zwischen den Geschlechtern. Vergleicht man die durchschnittlichen Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft, dann zeigt sich zwar ein Rückgang des Gender Pay Gap von 25,5% (2006) auf 21,7% (2015). Österreich liegt aber weiterhin deutlich über dem EU-Durschnitt von 16,3%.

In Schweden oder Dänemark liegt der Gender Pay Gap dagegen, trotz vergleichbar hoher Werte betreffend Erwerbsbeteiligung und Teilzeitbeschäftigung der Frauen, unter dem EU-Durchschnitt. Die Gründe für die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten sind demnach vielfältig und das Resultat unterschiedlicher länderspezifischer Faktoren.

Weniger als die Hälfte der Lohndifferenz kann durch strukturelle Unterschiede erklärt werden

Statistik Austria hat für Österreich den Einfluss einer Reihe von Faktoren auf den Gender Pay Gap untersucht. Basis sind die Daten aus dem Jahr 2014. Gemessen an den Bruttostundenverdiensten in der Privatwirtschaft lag der Gender Pay Gap bei insgesamt 22,2%. Berücksichtigt man Merkmale wie Branche, Beruf, Bildungsniveau, Alter, Dauer der Unternehmenszugehörigkeit, Vollzeit/Teilzeit, Art des Arbeitsvertrags, Region und Unternehmensgröße, dann reduziert sich der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern auf 13,6%.

Insgesamt kann demnach weniger als die Hälfte des Gender Pay Gap (8,6 Prozentpunkte) mit den genannten Faktoren erklärt werden. Zu den wichtigsten Merkmalen zählen Branche und Beruf, da Frauen öfter in schlechter bezahlten Dienstleistungsberufen und in Branchen mit geringeren Verdienstmöglichkeiten arbeiten, während Männer häufiger in besser entlohnten technischen Berufen und Führungspositionen zu finden sind. Deutlichen Einfluss haben auch das Ausmaß der Beschäftigung – da Teilzeitbeschäftigte auch pro Stunde geringer entlohnt werden – sowie Unterschiede in der Dauer der Unternehmenszugehörigkeit.

Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt werden bei dieser Form der Berechnung bewusst ausgeklammert. Real bleiben die Unterschiede und damit auch das Lohngefälle bestehen.

Soziale Risiken treffen Frauen stärker als Männer

In Summe führen die niedrigeren Erwerbseinkommen und Versicherungsverläufe, die vor allem durch Kindererziehung Lücken aufweisen, auch zu niedrigeren Pensionen und anderen sozialen Risiken. Laut EU-SILC 2015 waren 18% der alleinlebenden Pensionistinnen und 14% der alleinlebenden Pensionisten armutsgefährdet. Ein-Eltern-Haushalte – das sind fast ausschließlich Frauen mit ihren Kindern – haben mit 31% das höchste Armutsrisiko aller Haushaltstypen.